Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG)Das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastrukur-Gesetz (kurz GEIG) regelt den Ausbau der Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur in Deutschland. Ziel des Gesetzes ist der zügige Aufbau einer gebäudeintegrierten Lade- und Leitungsinfrastruktur zur Förderung der Elektromobilität. Dabei geht es konkret um die Errichtung und Ausstattung von Stellplätzen mit Ladesäulen und Schutzrohren für Elektrokabeln in Wohn- und Nichtwohngebäuden.

Zusammengefasst gelten ab dem 01. Januar 2025 folgende Regelungen zum Elektromobilitätsinfrastrukturgesetz:

Wohngebäude

- Neubau von Wohngebäuden mit mehr als fünf Stellplätzen: Jeder Stellplatz muss mit Schutzrohren für Elektrokabel ausgestattet sein.

- Renovierung von Wohngebäuden mit mehr als 10 Stellplätzen: Jeder Stellplatz ist mit Schutzrohren für Elektrokabel auszustatten.

Nicht-Wohngebäude (Betriebe und Einrichtungen)

- Neubau von Nichtwohngebäuden mit mehr als sechs Stellplätzen: Jeder dritte Stellplatz ist mit Schutzrohren für Elektrokabel auszustatten. Es ist mindestens ein Ladepunkt zu errichten.

- Renovierung von Nichtwohngebäude mit mehr als 10 Stellplätzen: Jeder fünfte Stellplatz muss mit Schutzrohren für Elektrokabel ausgestattet sein. Es muss mindestens ein Ladepunkt vorhanden sein.

- Ab 20 Stellplätzen muss grundsätzlich ein Ladepunkt vorhanden sein.

Für wen gilt das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) nicht?

- Nichtwohngebäude bzw. Betriebsgebäude im Eigentum von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) mit max. 249 Beschäftigten, Umsatz von max. 50 Mio. Euro und Bilanzsumme von max. 43 Mio. Euro), die überwiegend selbst genutzt werden

- Wohngebäude und Nichtwohngebäude bzw. Betriebsgebäude, deren Renovierungskosten für die Lade- und Leitungsinfrastruktur sieben Prozent der Gesamtkosten einer größeren Renovierung überschreiten. Dies setzt voraus, dass mindestens 25 Prozent der Oberfläche der Gebäudehülle von der Renovierung betroffen sind.

- Wohngebäude und Nichtwohngebäude bzw. Betriebsgebäude, bei denen die Renovierung 25 Prozent der Oberfläche der Gebäudehülle nicht übersteigt

Hinweise und Erklärungen

- Als Ladepunkt gilt z.B. eine Ladesäule oder eine Wallbox, die das Aufladen eines Elektrofahrzeuges ermöglicht.

- Als Stellplatz gelten lediglich private, nicht öffentliche Flächen. Dazu gehören z. B. auch Tiefgaragen, jedoch keine Ausstellungs-, Verkaufs-, Werk- und Lagerräume für Fahrzeuge.

- Bei gemischter Gebäudenutzung (Wohngebäude- und Nichtwohngebäude) sind jeweils die Gebäudeteile zu berücksichtigen, die als Wohngebäude bzw. Nichtwohngebäude genutzt werden.

- Quartierregelungen: Bei einem räumlichen Zusammenhang von Gebäuden und Nichtwohngebäuden ist die Lade- und Leitungsinfrastruktur auf das Quartier anzuwenden, so dass es bei einzelnen Wohngebäude- und Nichtwohngebäudeeinheiten auch zu Abweichungen kommen kann.

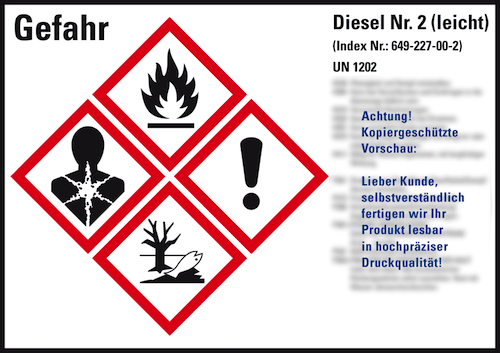

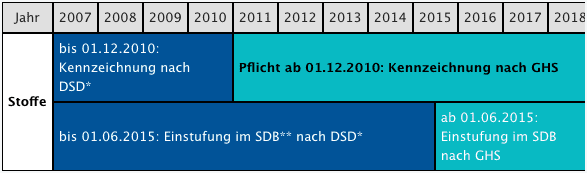

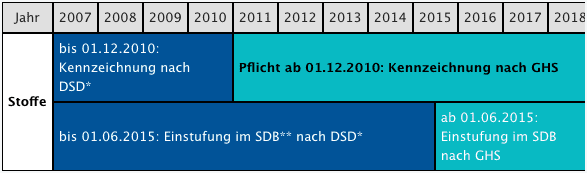

Weltweit mit einheitlichen Symbolen vor Gefahren warnen

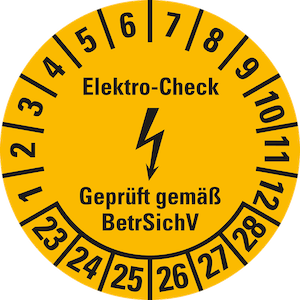

Das „Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packing of Chemicals" (GHS) steht für die weltweit einheitliche Gefahreneinstufung und Kennzeichnung von Chemikalien und ist Grundlage für die CLP-Verordnung 2015. Seit dem 26.11.2010 verweist die Gefahrstoffverordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien auf die CLP-Verordnung 2015. Für die Kennzeichnung von Stoffen ist die Kennzeichnung gemäß GHS/CLP seit dem 01.12.2010 gesetzlich vorgeschrieben, bei Gemischen gilt eine Übergangsfrist zum 01.06.2015.

➤ Aktuelle Informationen zur GHS finden Sie unter www.baua.de (Stichwort GHS).

➤ Unsere Sonderseite zur Stoff-Kennzeichnung nach GHS/CLP-Verordnung ab dem 01.06.2015 finden Sie hier.

➤ Hier finden Sie unsere GHS/CLP-Etiketten.

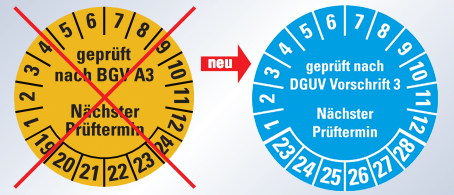

Neuerungen der GHS

Das Einstufungs- und Kennzeichnungssystem für Chemikalien wurde in den letzten Jahren weiterentwickelt und schrittweise geändert. An die Stelle der rechteckigen orangefarbenen Gefahrensymbole mit schwarzem Zeichen sind auf der Spitze stehende weiße, rotumrandete Quadrate mit schwarzem Symbol getreten. Seit dem 01.06.2017 dürfen nur noch Chemikalien mit der neuen Kennzeichnung verkauft werden. Seit diesem Datum sind alle Übergangsfristen abgelaufen!

Die Gefahrenklassen wurden vorher gemäß den nicht mehr geltenden EG Richtlinien nach 15 Gefährlichkeitsmerkmalen gegliedert. Mit der Umstellung auf die GHS Verordnung wurden 28 Gefahrenklassen eingeführt, welche nochmals in Kategorien unterteilt sind. Es ist eine differenziertere Sicht auf die Gefahrenstoffe möglich. Das Gefahrensymbol "Andreaskreuz" auf orangefarbenem Hintergrund ist aus dem Gefahrenkatalog entfernt worden. Drei neue Gefahrenpiktogramme für "Gase unter Druck", "Ausrufezeichen" und "Gesundheitsgefahr" wurden neu eingeführt.

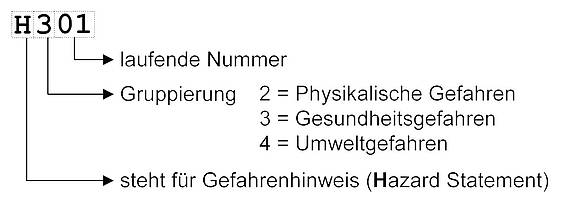

Die Signalwörter "Gefahr" und "Achtung" werden auf den Etiketten nach der GHS Verordnung aufgeführt. Die R-Sätze als Gefahrenhinweise werden durch die H-Sätze (engl. hazard statement) ersetzt. Bei den Sicherheitshinweisen müssen die S-Sätze den P-Sätzen (engl. precautionary statement) weichen.

Die neue GHS Verordnung hat neue Einstufungen vorgenommen. Viele der gesundheitsschädlichen Stoffe und Gemische werden nun als giftig eingestuft. Stoffe, die vorher als "reizende" Gemische gekennzeichnet wurden, werden jetzt als "ätzend" bewertet. Nach der GHS werden entzündbare Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt von 21°C bis einschließlich 60°C mit dem Gefahrenpiktogramm "Flamme" klassifiziert. Vorher gab es für diese Stoffe keine Gefahreneinstufung.

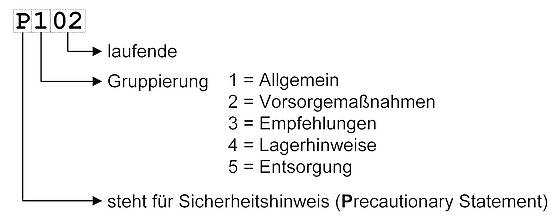

Die richtige Kennzeichnung gemäß GHS

Das Gefahrenetikett muss folgende Angaben gemäß der GHS Verordnung enthalten:

- Identifikations-Nr.

- Name des Stoffes

- Bezeichnung des Gemisches und die Inhaltsstoffe, die zur Einstufung bzgl. Gesundheitsgefahren beitragen

- Lieferanten-Anschrift und -Name

- Nennmenge

- Signalwort

- Piktogramm

- Gefahrenhinweise in Form von H-Sätzen (Angabe der Nummern nicht notwendig)

- Sicherheitshinweise durch P-Sätze (Angabe der Nummern nicht notwendig)

- Ergänzende Informationen wenn nötig

Die Gefahrenetiketten können in mehreren Sprachen verfasst werden wenn alle Angaben übersetzt werden. Gängig ist es die Sprache des Mitgliedsstaates zu verwenden, in dem der Stoff oder das Gemisch in Verkehr gebracht wurde.

Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!

Zur Newsletteranmeldung

Die DIN 67510 ist eine Norm, die sich mit der Photolumineszenz von Materialien beschäftigt. Genauer gesagt legt sie die Anforderungen und Prüfverfahren für phosphoreszierende (nachleuchtende) Materialien fest, die in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, insbesondere im Bereich der Sicherheits- und Kennzeichnungstechnik. Die Norm spielt eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung von Sicherheit und Orientierung, insbesondere in Notfallsituationen, indem sie Standards für die Leuchteigenschaften von Materialien festlegt.

Die DIN 67510 ist in drei Teile untergliedert, von denen jeder spezifische Aspekte der Photolumineszenz behandelt:

Teil 1 Alles rund um die Vermessung lang nachleuchtender Materialien und Produkte beim Hersteller

Die DIN 67510-1 definiert auf Basis der Vermessung beim Hersteller verschiedene Leuchtklassen für lang nachleuchtende Materialien, eine besondere Bedeutung dieser Klassen ergeben sich hierbei für die Sicherheitskennzeichnung. Diese Leuchtklassen geben an, wie lange die Materialien nach einer definierten Belichtung durch eine Lichtquelle noch sichtbar leuchten. Klasse A und B, wie sie in der Norm definiert werden, sollten in der Sicherheitskennzeichnung mittlerweile keine Anwendung mehr finden!

Nach DIN 67510-1 sollten die Klasse und der 10 und 60 Minutenwert mcd/m² auf dem Produkt angegeben werden. Um die Klasse C und damit die Anforderungen der ASR zu erfüllen, muss dieser mind. 140 mcd/m² nach 10 Minuten und 20 mcd/m² nach 60 Minuten nach Vollanregung erreichen. Die Werte werden wie folgt dargestellt: 140 / 20, wobei höhere Werte stärkere lang nachleuchtende Eigenschaften beschreiben.

Lang nachleuchtende Sicherheitszeichen sollten mindestens der Klasse C entsprechen, da diese die Anforderung der gültigen technischen Regeln für Arbeitsstätten ASR1.3 und A2.3 erfüllt. Mit unseren PERMALIGHT® power Produkten sind Sie auf der sicheren Seite, da sie der expliziten Anforderungen zur Leuchtdichte der Klasse C entsprechen.

| Eigenschaft |

Zeit nach vollständiger Anregung |

PERMALIGHT® power |

|

|

|

| Leuchtdichte nach vollständiger Anregung nach DIN 67510-1 |

nach 10 Minuten |

150 mcd/m |

| Leuchtdichte nach vollständiger Anregung nach DIN 67510-1 |

nach 60 Minuten |

22 mcd/m |

| Klassifizierung nach DIN 67510-1 |

|

Klasse C |

| Abklingdauer |

|

35 Stunden |

| Empfehlung für Sicherheitskennzeichnung |

|

Wird empfohlen |

| Einsatz |

|

PERMALIGHT® power-Produkte erfüllen die Vorgaben der 67510-1 Klasse C und sind bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung die geeignete Lösung um die Erkennbarkeit der notwendigen Rettungs- und Brandschutzzeichen zu gewährleisten. |

Teil 2 Messung von lang nachleuchtenden Produkten am Ort der Anwendung

Der zweite Teil der DIN (67510-2) konzentriert sich auf die Messung lang nachleuchtende Materialien am letztendlichen Ort der Anwendung, also beispielsweise in Bürogebäuden. Er definiert hierfür unter anderem spezifische Anforderungen für die Ausführung der Messung.

Was besagt die DIN 4066?

In dieser Norm sind Anforderungen an Hinweisschilder für die Feuerwehr und sonstige Brandschutzkräfte festgelegt. Ein wichtiger Bestandteil für Ihr Unternehmen, denn im Notfall können sich Feuerwehr und Helfer besser orientieren. Den genauen Wortlaut der DIN 4066 finden Sie beim Beuth-Verlag .

Unsere Topseller aus dem Sortiment Feuerwehrschilder:

Was sind Feuerwehrzeichen?

Zu den Feuerwehrzeichen gehören unter anderem Hinweisschilder für die Brandschutztür und die Feuerwehrzufahrt. Feuerwehrzeichen findet man außerdem auch an Toren, Fahrstühlen, Sprinkleranlagen sowie an Gasleitungen, um die Feuerwehr bei der Brandbekämpfung zu unterstützen und für eine schnelle Orientierung zu sorgen. Die Hinweis erfolgen dabei in Textform, sprich Feuerwehrzeichen enthalten somit keine Piktogramme. Die Optik und der Aufbau der Zeichen sind in der Norm DIN 4066 geregelt, welche eindeutige Vorgaben an die Kennzeichnung für die Feuerwehr enthält. Im Gegensatz zu den Brandschutzzeichen, welche auf Einrichtungen für die Mitarbeiter hinweisen, geben die Schilder für die Feuerwehr hauptsächlich Hinweise für die Feuerlöscheinheiten. Diese Hinweise helfen den Einsatzkräften im Brandfall, indem sie Orientierung bieten und somit die Hilfestellung erleichtern!

Laut DIN 4066 müssen die Schilder in einer Höhe von (möglichst) zwei Metern sicher befestigt und eindeutig erkennbar angebracht werden. Dabei darf der Abstand des Schildes von der jeweiligen Anlage nicht mehr als 10 Meter betragen. Zum Anbringen können Sie auf verschiedene Schilderträger, wie z.B. Schilderständer oder Rohrpfosten, zurückgreifen und aus verschiedenen Materialien (Folie, Aluminium, Kunststoff) für die Schilder wählen.

Das könnten Sie auch interessieren:

Stand: 11.2016

Wichtiger Hinweis für Ärzte, Krankenhäuser, Zahnärzte und Tierärzte

Freiverkäufliche Arzneimittel dürfen an Ärzte, Krankenhäuser, Zahnärzte und Tierärzte von uns als Händler nur mit einer entsprechenden Genehmigung verkauft werden. Auf diese Genehmigung haben wir als Unternehmen verzichtet, daher können wir Ihnen diese Produkte nicht anbieten und verkaufen.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker! Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!

Händedesinfektion

Sterillium

Gültig für alle Artikel des Produktes HARTMANN Desinfektionsmittel Sterillium®

Artikelnummern: 60249, 60251, 60250, 37093, 37325,60248,37319, 37095

Wirkstoffe: Propan-2-ol, Propan-1-ol, Mecetroniumetilsulfat. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoffe: Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g. Sonstige Bestandteile: Glycerol 85 %, Tetradecan-1-ol, Duftstoffe, Patentblau V 85 %, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen. Gegenanzeigen: Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Inhaltsstoffe. Nebenwirkungen: Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. Warnhinweise: Sterillium soll nicht bei Neu- und Frühgeborenen angewendet werden. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23 °C, entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO2 löschen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

Stand: 28.04.2014

Sterillium classic pure

Gültig für unsere Artikel des Produktes: HARTMANN Handdesinfektionsmittel Sterillium® classic pure

Artikelnummern: 37108, 37321, 37104, 37320

Wirkstoffe: Propan-2-ol, Propan-1-ol, Mecetroniumetilsulfat. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoffe: Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g. Sonstige Bestandteile: Glycerol 85 %, Tetradecan-1-ol, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen. Gegenanzeigen: Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Wirkstoffe oder der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. Warnhinweise: Die Händedesinfektion dient der gezielten Vermeidung einer Infektionsübertragung z. B. in der Krankenpflege. Sterillium classic pure soll nicht bei Neu- und Frühgeborenen angewendet werden. Die Anwendung bei Säuglingen und Kleinkindern soll erst nach ärztlicher Rücksprache erfolgen. Ein Kontakt der Lösung mit den Augen muss vermieden werden. Wenn die Augen mit der Lösung in Berührung gekommen sind, sind sie bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser zu spülen. Ein Umfüllen von einem Behältnis in ein anderes soll vermieden werden um eine Kontamination der Lösung zu vermeiden. Wenn Umfüllen unvermeidbar ist, darf es nur unter aseptischen Bedingungen (z. B. Benutzung von sterilen Behältnissen unter Laminar Air Flow) erfolgen. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23 °C, entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO2 löschen.

Stand: 27.06.2012

Sterillium med

Gültig für unsere Artikel des Produktes HARTMANN Sterillium® med

Arikelnummern: 37274, 37273, 37275

Wirkstoff: Ethanol. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: Ethanol 99 % 85,0 g, Sonstige Bestandteile: Butan-2-on, 1-Propanol (Ph. Eur.), Tetradecan-1-ol, Glycerol 85 %, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Hinweis: Bei Kontakt der Lösung mit den Augen sollten die geöffneten Augen für einige Minuten mit fließendem Wasser gewaschen werden. Nicht bei Überempfindlichkeit (Allergie) gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile anwenden. Nebenwirkungen: Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. Warnhinweise: Nur äußerlich anwenden. Aufgrund des Gehaltes an Alkohol kann häufige Anwendung des Arzneimittels auf der Haut Reizungen oder Entzündungen verursachen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Flammpunkt nach DIN 51755: ca. 16 °C, leichtentzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO2 löschen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

Stand: 27.06.2012

Sterillium Virugard

Gültig für unsere Artikel des Produktes HARTMANN Desinfektionsmittel Sterillium® Virugard

Artikelnummern: 37109, 37316, 37260

Wirkstoff: Ethanol. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: Ethanol 99 % 95,0 g. Sonstige Bestandteile: Butan-2-on, Glycerol, Tetradecan-1-ol, Benzin. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Nicht auf Schleimhäuten anwenden. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offenen Wunden anwenden. Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoffe. Nebenwirkungen: Selten treten leichte, diffuse Hautirritationen oder allergische Reaktionen auf. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Warnhinweise: Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flasche nach Gebrauch verschließen. Flammpunkt nach DIN 51755: 0 °C. Leicht entzündlich. Elektrostatische Aufladung vermeiden. Mit alkoholnassen Händen nicht berühren. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen.

Stand 27.06.2012

Manusept basic

Gültig für unsere Artikel des Produktes HARTMANN Handdesinfektionsmittel Manusept®

Artikelnummern: 37100, 37099, 37101

Wirkstoff: Ethanol. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: Ethanol 99 % 80 g. Sonstige Bestandteile: Butan-2-on, Gereinigtes Wasser, Heptamethylnonan, Tetradecan-1-ol, (RS)-5-Oxopyrrolidin-2-carbonsäure, (RS)-5-Oxopyrrolidin-2-carbonsäure, Natriumsalz. Anwendungsgebiete: Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Manusept basic ist nicht zur Desinfektion großflächiger, offener Wunden geeignet. Nicht auf Schleimhäuten und in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoffe. Bei sachgemäßem Gebrauch kann Manusept basic während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. Nebenwirkungen: Leichte, diffuse Hautrötungen sind selten. Das Auftreten von Juckreiz, Spannungsgefühl und Schuppung (auch im Rahmen allergischer Kontaktekzeme) ist möglich. Warnhinweise: Nur äußerlich anwenden. Aufgrund des Gehaltes an Alkohol kann häufige Anwendung des Arzneimittels auf der Haut Reizungen oder Entzündungen und Hauttrockenheit verursachen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. Flammpunkt nach DIN 51755: 19,5 °C, leicht entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit. Verdünnen mit viel Wasser. Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

Stand: 28.04.2014

Sterillium Tissue

Gültig für unseren Artikel: 37261

Wirkstoffe: 2-Propanol (Ph. Eur.), 1-Propanol (Ph. Eur.), Mecetroniumetilsulfat. Zusammensetzung: 1 Feuchttuch aus Vlies enthält: Wirkstoffe: Propan-2-ol 1.341 mg, Propan-1-ol 894 mg, Mecetroniumetilsulfat 5,96 mg. Sonstige Bestandteile: Tetradecan-1-ol, Glycerol 85 %, Duftstoffe, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur hygienischen Händedesinfektion und zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen auf talgdrüsenarmer Haut. Gegenanzeigen: Sterillium Tissue darf nicht angewendet werden, wenn eine Überempfindlichkeit (Allergie) gegen 2-Propanol (Ph. Eur.), 1-Propanol (Ph. Eur.), Mecetroniumetilsulfat oder einen der sonstigen Bestandteile besteht, in der unmittelbaren Nähe der Augen oder offener Wunden, bei Früh- und Neugeborenen, zur Desinfektion von Schleimhäuten. Nebenwirkungen: Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. Warnhinweise: Anwendung bei Säuglingen und Kleinkindern erst nach ärztlicher Rücksprache. Berührung mit den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen. Elektrische Geräte erst verwenden, wenn das Mittel getrocknet ist. Von offenen Flammen fernhalten. Nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23,5 °C, entzündlich. Im Brandfall mit Wasser, Feuerlöscher, Schaum oder CO2 löschen.

Stand: 27.6.2012

desderman® pure

Gültig für unsere Artikel des Produktes schülke Desinfektionsmittel desderman® pure

Artikelnummern: 37314, 37315, 37262

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: 78,2 g Ethanol 96 %, 0,1 g Biphenyl-2-ol. Sonstige Bestandteile: Povidon 30, Isopropylmyristat (Ph.Eur.),(Hexadecyl/octadecyl) (2-ethylhexanoat), Sorbitol-Lösung 70 % (kristallisierend) (Ph.Eur.), 2-Propanol(Ph. Eur.), gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Ethanol und Biphenyl-2-ol wirken gegen Bakterien (inkl. Mykobakterien), Pilze und viele Viren. Die Wirksamkeit von desderman® pure gegen Viren schließt behüllte Viren (Klassifizierung „begrenzt viruzid") und Rotaviren ein. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. Nicht auf Schleimhäuten anwenden. Nebenwirkungen: Gelegentlich kann es zu für alkoholische Händedesinfektionsmittel typischen Nebenwirkungen wie Hautirritationen (z.B. Rötung, Trockenheit) kommen. Meist klingen diese Missempfindungen trotz weiterer Anwendung bereits nach 8-10 Tagen wieder ab. Auch Kontaktallergien können auftreten. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die hier nicht aufgeführt sind. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Nur äußerlich anwenden. Bei versehentlichem Augenkontakt mit desderman® pure sofort bei geöffnetem Lidspalt mehrere Min. mit viel Wasser spülen. Flammpunkt nach DIN 51755 16°C. Leicht entzündlich. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z.B. das Aufnehmen verschütteter Flüssigkeit und Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen. Geprüft gegen Testviren BVDV (Surrogatviren für Hepatitis-C-Virus) und Vakziniavirus. Die Ergebnisse lassen nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z.B. Hepatitis B-Virus, HI-Virus.

Hautdesinfektion

Cutasept F

Gültig für unsere Artikel des Produktes HARTMANN Desinfektionsmittel Cutasept® F

Artikelnummern: 36774, 37092, 37103

Wirkstoff: Propan-2-ol. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: Propan-2-ol 63,0 g, entspricht 72 Vol.%. Sonstige Bestandteile: Benzalkoniumchlorid, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor Punktionen, Injektionen und operativen Eingriffen. Chirurgische und hygienische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Unverträglichkeit gegenüber Inhaltsstoffen. Bei sachgemäßem Gebrauch kann Cutasept F während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. Nebenwirkungen: Leichte, diffuse Hautreizungen sind häufig. Kontaktallergische Reaktionen können auftreten. Warnhinweise: Für die Behandlung von Säuglingen und Kleinkindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Die Anwendung darf in diesen Fällen nur nach besonders strenger Indikationsstellung und unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Benzalkoniumchlorid kann Hautreizungen hervorrufen. Keine Hautbenetzung unter Blutleere-Manschetten. Bei Inzisionsfolien vollständige Auftrocknung abwarten. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Ansammlungen auf Patientenliegefläche vermeiden. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Von Zündquellen fernhalten. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Flammpunkt nach DIN 51755: 21 °C. Entzündlich. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

Stand: 27.06.2012

Wund- und Schleimhaut-Desinfektion

octenisept® Wund-Desinfektion

(Gültig für unseren Artikel: 37277)

Arzneilich wirksame Bestandteile: Octenidinhydrochlorid, Phenoxyethanol (Ph. Eur.) Anwendungsgebiete: Zur wiederholten, zeitlich begrenzten unterstützenden antiseptischen Wundbehandlung. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Um möglichen Gewebeschädigungen vorzubeugen, darf das Präparat nicht unter Druck ins Gewebe eingebracht bzw. injiziert werden. Bei Wundkavitäten muss ein Abfluss jederzeit gewährleistet sein (z.B. Drainage, Lasche). octenisept® Wund-Desinfektion nicht in größeren Mengen verschlucken oder in den Blutkreislauf, z.B. durch versehentliche Injektion, gelangen lassen.

Der Leitgedanke der Straßenverkehrsordnung ist gegenseitige Rücksichtnahme!

Nach der Straßenverkehrsordnung werden die Regeln für sämtliche Teilnehmer im Straßenverkehr klassifiziert. Nutzen Sie diese Regeln auch für Ihr Betriebsgelände und lenken Sie alle Verkehrsteilnehmer optimal durch Ihren Betrieb. Den genauen Wortlaut der StVO halten wir zum Download für Sie bereit!

Bei Kroschke SIGN finden Sie eine große Auswahl an Verkehrsschildern gemäß der Straßenverkehrsordnung. Wählen Sie zwischen Park- und Halteverbotsschildern, Wegweisern, Geschwindigkeitsanzeigen und -begrenzungen, sowie Verkehrszeichen wie Verbotsschilder für Einfahrten. Mit nur einem Klick gelangen Sie zu unseren Schildern gemäß StVO.

StVO Grundregeln

Nach den Grundregeln der StVO Straßenverkehrsordnung erfordert die Teilnahme am Straßenverkehr eine gegenseitige Rücksichtnahme und dauernde Vorsicht gegenüber Ihren Mitmenschen. Jeder hat sich so zu verhalten, dass keinem anderen Verkehrsteilnehmer Schaden zugefügt wird, keiner gefährdet, belästigt oder behindert wird, wenn es nicht anders vermeidbar ist.

Halten und Parken gemäß der Straßenverkehrsordnung

Mit den Schildern von Kroschke SIGN kennzeichnen Sie Parkmöglichkeiten und Halteverbote eindeutig. Ein Fahrzeug gilt als geparkt, wenn man es verlässt oder für länger als 3 Minuten hält. In folgenden Situationen ist das Halten gemäß der StVO unzulässig:

- Auf Bahnübergängen

- Vor und in amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten

- Auf Aus- & Einfädelungsstreifen

- In scharfen Kurven

- An unübersichtlichen, engen Straßenstellen

Das Parken ist in diesen Situation nicht gestattet:

- Vor Bordsteinabsenkungen

- Vor Ein- & Ausfahrten von Grundstücken

- Bei Verhinderung der Benutzung von gekennzeichneten Parkflächen

- Über Schachtdeckeln oder ähnlichem (Durch das Zeichen 315 oder eine Parkflächenmarkierung "Anlage 2 Nr. 74" ist das Parken auf Gehwegen erlaubt)

- Vor und hinter Einmündungen und Kreuzungen bis zu je 5,00 m von den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten entfernt

Die Möglichkeit Kraftfahrzeuganhänger ohne Zugfahrzeug zwei Wochen lang zu parken, ist gegeben. Diese Zeit des Parkens darf nicht überschritten werden. Als Ausnahme gelten die entsprechend gekennzeichneten Parkplätze.

Der rechte Seitenstreifen, sowie die entlang der Fahrbahn angelegten Parkstreifen, wenn sie dazu ausreichend befestigt sind, dienen dem rechtmäßigen Parken. Auch zum Halten mit dem Fahrzeug ist die rechte Fahrbahnseite zu benutzen. Taxen ist es gestattet, bei ruhiger Verkehrslage, neben anderen Fahrzeugen, die am rechten Fahrbahnrand oder auf dem Seitenstreifen halten oder parken, Fahrgäste ein- bzw. aussteigen zu lassen. In Einbahnstraßen nach Zeichen 220 oder in Straßen mit rechts liegenden Schienen darf links gehalten und geparkt werden. Zu beachten ist, dass im Fahrraum von Schienenfahrzeugen nicht gehalten werden darf.

Sicherheitskennzeichen und Schilder der aktuellen Normen

Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!

Zur Newsletteranmeldung

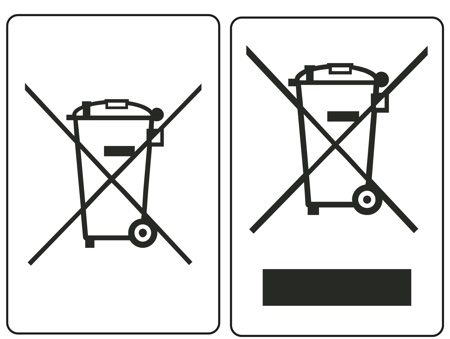

WEEE-Richtlinie 2002-96/EG

Die Waste Electrical Electronic Equipment-Richtlinie ist die EG-Richtlinie 2002/96/EG zur Reduktion der zunehmenden Menge an Elektronikschrott aus nicht mehr benutzten Elektro- und Elektronikgeräten. Diese Norm regelt die Rücknahme und das Recycling von Elektroaltgeräten durch eine erweiterte Herstellerverantwortung.

- Jeder Hersteller muss durch die Kennzeichnung des Geräts eindeutig zu identifizieren sein.

- Das Symbol für die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten stellt eine durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern dar.

- Es ist außerdem ein Hinweis auf dem Produkt anzubringen, dass das Gerät nach dem 13. August 2005 – in Deutschland nach dem 23. März 2006 in Verkehr gebracht wurde - entweder mittels des Herstellerdatums oder aber durch die Kennzeichnung des Balkens unter der durchkreuzten Abfalltonne.

Den genauen Wortlaut der WEEE-Richtlinie 2002/96/EG steht für Sie zum Download bereit.

Zu den Produktkennzeichen ➤

Ziele der WEEE-Richtlinie

Mit dem WEEE Gesetz sollen Abfälle von Elektro- und Elektronikgeräten vermieden werden. Es bezweckt die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung und weitere Formen der Verwertung solcher Abfälle, um die zu beseitigende Abfallmenge zu reduzieren und auch den Eintrag von Schadstoffen aus Elektro- und Elektronikgeräten in Abfällen zu verringern.

Anwendungsbereiche nach der WEEE-Richtlinie

Das Gesetz der WEEE-Richtlinie gilt für alle Elektro- und Elektronikgeräte, die unter die Kategorien der Haushaltsgeräte, der Geräte für Informations- und Telekommunikationstechnik sowie Unterhaltungstechnik, der Beleuchtungskörper, der elektrischen und elektronischen Werkzeuge (Ausnahme ortsfeste industrielle Großwerkzeuge), der Spielzeug und Fitnessgeräte, der Medizinprodukte (Ausnahme implantierte und infektiöse Produkte), der Überwachungs- und Kontrollinstrumente sowie der automatischen Ausgabegeräte fallen. Diese Geräte dürfen nicht Teil eines anderen Gerätes sein, welches nicht in den Anwendungsbereich des Gesetzes WEEE fällt.

Statten Sie sich mit unseren passenden WEEE-Kennzeichen aus:

Diese Kategorien könnten Sie auch interessieren:

Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!

Zur Newsletteranmeldung

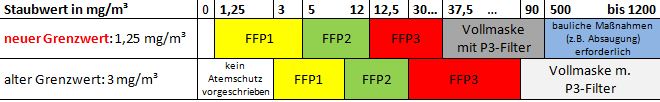

Die im November 2013 überarbeitete und im April 2014 veröffentlichte TRGS 900 bringt eine Absenkung des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) für die A-Staubfraktion von bisher 3 mg/m³ auf nun 1,25 mg/m³ mit sich. In den vergangenen Jahren wurde der AGW unter dem Aspekt des präventiven Gesundheitsschutzes immer weiter abgesenkt. So galt bis 2001 noch ein AGW von 6 mg/m³. Ziel ist es, chronische, partikelbedingte Entzündungsprozesse und pathologische Veränderungen in der Lunge zu vermeiden.

Von der Neuregelung unberührt bleiben Stäube, für die ohnehin geringere Grenzwerte als 1,25 mg/m³ festgelegt sind. Dies ist z.B. bei Schweißrauch bei manchen Schweißverfahren gemäß der TRGS 528 der Fall.

A-Staub, E-Staub?

Alle Teilchen, die durch Mund und Nase eingeatmet werden, bezeichnet man als einatembare Fraktion (E-Staub). In Abhängigkeit von ihrer Größe erreichen sie unterschiedliche Abschnitte der Atemwege. Während die in die Bronchien gelangenden Partikel relativ rasch wieder abgehustet werden, lagern sich die bis in die Aveolen* (A-Staub) gelangenden feinen Staubteilchen mit einem Durchmesser ≤ 5 µm über Monate oder Jahre an. Tückisch ist, dass sich nicht unmittelbar Krankheitssymptome zeigen, sondern sich über Jahrzehnte zu einer chronischen Erkrankung wie der sogenannten Staublunge entwickeln können. Staublungenerkrankungen gehören zu den häufigsten gesetzlich anerkannten, entschädigungspflichtigen Berufskrankheiten. Bereits seit 1929 werden sie in der Berufskrankheitenverordnung aufgeführt.

Was bedeutet der neue Grenzwert für die Praxis?

Von der Absenkung des allgemeinen Staubgrenzwertes sind mehrere Millionen Arbeitsplätze sind betroffen. Praktisch in allen Branchen und Industriezweigen gibt es Arbeitsplätze, die Stäuben ausgesetzt sind – sei es durch den Umgang mit staubenden Materialien oder durch bei der Verarbeitung entstehende Staubemissionen.

Es kann sein, dass jetzt erstmalig Atemschutz an Arbeitsplätzen einzusetzen ist, an denen bislang noch keine Pflicht zum Tragen von Atemschutzmasken bestand. Auch wird in vielen Bereichen, in denen bereits Atemschutz getragen wird, der Wechsel in eine höhere Schutzstufe notwendig. Die Tabellen verdeutlichen die Auswirkung der Änderungen:

| Schutzstufen der Atemschutzmasken und Partikelfilter |

FFP1 oder Halbmaske mit P1-Filter |

FFP2 oder Halbmaske mit P2-Filter |

FFP3 oder Halbmaske mit P3-Filter |

Vollmaske mit P1-Filter |

Vollmaske mit P2-Filter |

Vollmaske mit P3-Filter |

|

|

|

|

|

|

|

| Einsatzbereiche |

bis zum 4-fachen Grenzwert |

bis zum 10-fachen Grenzwert |

bis zum 30-fachen Grenzwert |

bis zum 4-fachen Grenzwert |

bis zum 15-fachen Grenzwert |

bis zum 400-fachen Grenzwert |

| Schutz gegen A-Stäube nach altem Grenzwert von 3 mg/m³ |

bis 12 mg/m³ |

bis 30 mg/m³ |

bis 90 mg/m³ |

bis 12 mg/m³ |

bis 45 mg/m³ |

bis 1200 mg/m³ |

| Schutz gegen A-Stäube nach neuem Grenzwert von 1,25 mg/m³ |

bis 5 mg/m³ |

bis 12,5 mg/m³ |

bis 37,5 mg/m³ |

bis 5 mg/m³ |

bis 18,75 mg/m³ |

bis 500 mg/m³ |

Verschiebung der Einsatzbereiche durch Absenkung des Allgemeinen Staubgrenzwertes

Beispiel: Die A-Staubbelastung am Arbeitsplatz beträgt 2,5 mg/m³

Bislang war kein Atemschutz notwendig. Heute muss eine FFP1-Maske (schützt bis zum 4fachen des Grenzwertes, d.h. 4 x 1,25 mg/m³ = 5 mg/m³ mg/m³) getragen werden.

Beispiel: Die A-Staubbelastung am Arbeitsplatz beträgt 20 mg/m³

Vorher genügte eine FFP2-Maske (schützt bis zum 10fachen des Grenzwertes), um den alten Grenzwert von 3,0 mg/m³ einzuhalten: 10 x 3 mg/m³ = 30 mg/m³

Heute kann die FFP2-Maske nur bis zu einer Staubbelastung von 12,5 mg/m³ eingesetzt werden: 10 x 1,25 mg/m³ = 12,5 mg/m³. Sie müssen jetzt also eine FFP3-Maske (schützt bis zum 30fahren des Grenzwertes, also 30 x 1,25 mg/m³ = 37,5 mg/m³) benutzen.

Beispiel: Die A-Staubbelastung am Arbeitsplatz beträgt 50 mg/m³

Vorher genügte eine FFP3-Maske (schützt bis zum 30fachen des Grenzwertes), um den alten Grenzwert von 3,0 mg/m³ einzuhalten: 30 x 3 mg/m³ = 90 mg/m³

Heute bieten sowohl eine FFP3-Maske, als auch eine Halbmaske mit P3-Filter (schützt ebenfalls nur bis zum 30fachen des Grenzwertes) keinen hinreichenden Schutz: 30 x 1,25 mg/m³ = 37,5 mg/m³. Sie müssen eine Vollmaske mit P3-Filter (schützt bis zum 400fachen des Grenzwertes, also 400 x 1,25 mg/m³ = 500 mg/m³) einsetzen.

Übergangsfristen beachten

Zwar räumt die TRGS 900 eine großzügige Übergangsfrist bis zum 31.12.2018 ein – diese ist jedoch an viele Bedingungen geknüpft. So muss unter anderem auf jeden Fall eine aktuelle Gefährdungsbeurteilung vorliegen, d.h. staubbelastete Arbeitsplätze sind erneut zu bewerten. Auch muss ein Maßnahmenkonzept zur Einhaltung des neuen Grenzwertes vorliegen. Selbstverständlich darf der Staubwert den alten Grenzwert von 3,0 mg nicht überschreiten. Außerdem muss der Arbeitgeber Atemschutz zur Verfügung stellen, der bei Expositionsspitzen zu tragen ist.

Schutzmaßnahmen einleiten

Neben der Einleitung technischer Schutzmaßnahmen, wie z.B. Absaugung an der Emissionsquelle oder gleichmäßiger Raumlüftung kommt der Auswahl und dem Einsatz des richtigen Atemschutzes besondere Priorität zu.

Wir empfehlen Ihnen, unbedingt Tragetests verschiedener Modelle durchzuführen und die Mitarbeiter bei der Auswahl einzubeziehen. Erfahrungsgemäß haben Atemschutzmasken mit Ventil eine höhere Trageakzeptanz, als einfache Masken ohne Ventil. Je komfortabler die Maske, desto leichter fällt das Atmen und damit auch das Arbeiten. Gern können Sie bei uns Muster anfordern.

Rufen Sie einfach an: +49 531 318-588 oder kontaktieren Sie uns per email: vertrieb@kroschke.com

Berufsgenossenschaftliche Information - Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern und Tritten

Was ist die DGUV Information 208-016?

Die DGUV Information 208-016, ehemals BGI 694, ist eine berufsgenossenschaftliche Information zum Umgang mit Leitern und Tritten.

Wann müssen Leitern und Tritte geprüft werden?

Im Betrieb verwendete Leitern und Tritte müssen jährlich von einem Fachmann über- und geprüft werden (Sicht- und Funktionsprüfung). Hierzu sind Art, Umfang und Fristen erforderlicher Prüfungen festzulegen. Die Zeitabstände zwischen den Prüfungen richten sich nach den gegebenen Betriebsverhältnissen, nach der Nutzungshäufigkeit, der Beanspruchung bei der Benutzung sowie der Häufigkeit und Schwere festgestellter Mängel bei vorangegangenen Prüfungen und Kontrollen.

Welche alten Regelungen ersetzt die DGUV Information 208-016?

Seit Anfang 2008 wird die BGV D 36 durch die "Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern und Tritten - BGI 694" ersetzt. Hier werden diverse Fragen zu Leiterbauarten einschließlich Zubehör sowie über die Benutzung und Prüfung von Leitern und Tritten ausführlich beantwortet. Grundlage der DGUV Information 208-016, ehemals BGI 694, sind die Regelungen des Arbeitsschutzgesetztes (ArbSchG), Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und der Berufsgenossenschaften.

Ihre Checkliste zur Prüfung

Für die systematische Überprüfung von Leitern und Tritten gemäß DGUV Information 208-016 stellen wir Ihnen eine hilfreiche Checkliste zur freien Verfügung. Um die Erfassung und Prüfung aller Leitern und Tritte sicherzustellen, empfiehlt es sich, diese zu nummerieren und die Checkliste zu einem Kontrollbuch zusammenzufassen.

Passende Etiketten für Ihre Leitern

Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!

Zur Newsletteranmeldung

Die DGUV 112-198, ehemals BGR 198, findet in allen Arbeitsbereichen Anwendung, in denen das Risiko eines Absturzes besteht. Der Unternehmer muss entsprechende Sicherheitsausrüstung bereit stellen. Persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz sind Auffangsysteme zur Sicherung von Personen an einem Anschlagpunkt, und zwar in der Weise, dass ein Absturz entweder ganz verhindert oder die Person sicher aufgefangen wird. Dabei wird der Fallweg begrenzt und die auf den Körper wirkenden Stoßkräfte auf ein erträgliches Maß reduziert. Die DGUV 112-198 gibt anschauliche Beispiele zu verschiedenen Auffangsystemen, die bei vorliegender Gefährdungsbeurteilung eingesetzt werden können. Der genaue Wortlaut der Berufsgenossenschaftlichen Regel steht für Sie hier zum Download bereit. Zu unseren Produkten der Absturzsicherung

Die DGUV 112-198, ehemals BGR 198, findet in allen Arbeitsbereichen Anwendung, in denen das Risiko eines Absturzes besteht. Der Unternehmer muss entsprechende Sicherheitsausrüstung bereit stellen. Persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz sind Auffangsysteme zur Sicherung von Personen an einem Anschlagpunkt, und zwar in der Weise, dass ein Absturz entweder ganz verhindert oder die Person sicher aufgefangen wird. Dabei wird der Fallweg begrenzt und die auf den Körper wirkenden Stoßkräfte auf ein erträgliches Maß reduziert. Die DGUV 112-198 gibt anschauliche Beispiele zu verschiedenen Auffangsystemen, die bei vorliegender Gefährdungsbeurteilung eingesetzt werden können. Der genaue Wortlaut der Berufsgenossenschaftlichen Regel steht für Sie hier zum Download bereit. Zu unseren Produkten der Absturzsicherung

Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!

Zur Newsletteranmeldung

BGR 198- Einsatz von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz

In allen Arbeitsbereichen, in denen das Risiko eines Absturzes besteht, muss der Unternehmer entsprechende Sicherheitsausrüstung bereit stellen. Persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz sind Auffangsysteme zur Sicherung von Personen an einem Anschlagpunkt, und zwar in der Weise, dass ein Absturz entweder ganz verhindert oder die Person sicher aufgefangen wird. Dabei wird der Fallweg begrenzt und die auf den Körper wirkenden Stoßkräfte auf ein erträgliches Maß reduziert. Die BGR 198 gibt anschauliche Beispiele zu verschiedenen Auffangsystemen, die bei vorliegender Gefährdungsbeurteilung eingesetzt werden können. Der genaue Wortlaut der Berufsgenossenschaftlichen Regel steht für Sie hier zum Download bereit. Mit der Veröffentlichung der neuen DGUV Regel 112-198 ist die BGR 198 unwirksam geworden.

Zu unseren Produkten der Absturzsicherung

Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!

Zur Newsletteranmeldung

BGR 197- Benutzung von Hautschutz

Die Haut ist das größte Organ des Menschen und verdient besonderen Schutz.

Um arbeitsbedingte Hauterkrankungen zu verhüten, hat der Unternehmer gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz die Pflicht, alle Arbeitsplätze im Hinblick auf mögliche hautgefährdende Tätigkeiten zu untersuchen. Die in dieser BGR-Regel enthaltenen technischen Lösungen informieren über Gefährdungsmöglichkeiten beim Kontakt der Haut mit Arbeitsstoffen und über die Arten der beruflichen Hauterkrankungen und Möglichkeiten der Prävention. Sie ordnen typische Hautbelastungen bestimmten Branchen oder Berufsgruppen zu und geben Hinweise auf die Auswahl von geeigneten Hautschutzpräparaten, beschreiben das Zusammenwirken von Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemitteln und geben Hilfen für das Erstellen eines betriebsbezogenen Hautschutzplanes. Der genaue Wortlaut der BGR 197 steht für Sie hier zum Download bereit.

Zu unseren Hautschutz Produkten

Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!

Zur Newsletteranmeldung

BGR 199- Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen zum Retten aus Höhen und Tiefen

In allen Arbeitsbereichen, in denen das Risiko eines Absturzes besteht, muss der Unternehmer entsprechende Sicherheitsausrüstung und Systeme zur Bergung bereit stellen. Persönliche Schutzausrüstungen zum Retten aus Höhen und Tiefen sind Bestandteile von Rettungssystemen, mit denen Personen aus einer Notlage durch Herausziehen, Auf- oder Abseilen gerettet werden können. Hierzu gehören beispielsweise: Rettungsgurte, Rettungsschlaufen, Rettungshubgeräte, Abseilgeräte, Verbindungsmittel, Verbindungselemente und Anschlageinrichtungen. Die BGR 199 gibt konkrete Anweisungen zur Anwendung, Aufbewahrung und Prüfung der persönlichen Schutzausrüstung. Der genaue Wortlaut der Berufsgenossenschaftlichen Regel steht für Sie hier zum Download bereit. Mit der Veröffentlichung der neuen DGUV Regel 112-199 ist die BGR 199 unwirksam geworden.

Zu unseren Produkten der Höhensicherung

Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!

Zur Newsletteranmeldung

Die DGUV 112-192, ehemals BGR 192, findet Anwendung auf die Auswahl von Augen- und Gesichtsschutz zur Prävention von Unfällen am Arbeitsplatz. Beim Einsatz von Augen- und Gesichtsschutz sind mechanische, optische, thermische, elektrische, biologische, chemische Gefährdungen in der Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigen. Die DGUV 112-192 gibt anschauliche Hinweise zur Auswahl des erforderlichen Augen- und Gesichtsschutzes, zu Bereitstellung, Nutzung, Wartungs-, Reparatur- und Ersatzmaßnahmen. Der Text beinhaltet eine detaillierte Check-Liste zur Einordnung vorliegender Gefährdungen und zur Auswahlhilfe des richtigen Fuß- und Knieschutzes. Der genaue Wortlaut der DGUV 112-192 steht hier für Sie zum Download bereit.

Zu unseren Augenschutz Produkten

Die DGUV 112-192, ehemals BGR 192, findet Anwendung auf die Auswahl von Augen- und Gesichtsschutz zur Prävention von Unfällen am Arbeitsplatz. Beim Einsatz von Augen- und Gesichtsschutz sind mechanische, optische, thermische, elektrische, biologische, chemische Gefährdungen in der Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigen. Die DGUV 112-192 gibt anschauliche Hinweise zur Auswahl des erforderlichen Augen- und Gesichtsschutzes, zu Bereitstellung, Nutzung, Wartungs-, Reparatur- und Ersatzmaßnahmen. Der Text beinhaltet eine detaillierte Check-Liste zur Einordnung vorliegender Gefährdungen und zur Auswahlhilfe des richtigen Fuß- und Knieschutzes. Der genaue Wortlaut der DGUV 112-192 steht hier für Sie zum Download bereit.

Zu unseren Augenschutz Produkten

Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!

Zur Newsletteranmeldung

Die DGUV 112-195, ehemals BGR 195, findet Anwendung auf die Auswahl und die Benutzung von Schutzhandschuhen zum Schutz gegen schädigende Einwirkungen mechanischer, thermischer und chemischer Art sowie gegen Schäden durch Mikroorganismen und ionisierende Strahlen. Sie beinhaltet eine detaillierte Checkliste zur Einordnung vorliegender Gefährdungen und zur Auswahlhilfe des richtigen Schutzhandschuhs. Der genaue Wortlaut der DGUV 112-195 steht hier für Sie zum Download bereit.

Zu den Schutzhandschuhen

Die DGUV 112-195, ehemals BGR 195, findet Anwendung auf die Auswahl und die Benutzung von Schutzhandschuhen zum Schutz gegen schädigende Einwirkungen mechanischer, thermischer und chemischer Art sowie gegen Schäden durch Mikroorganismen und ionisierende Strahlen. Sie beinhaltet eine detaillierte Checkliste zur Einordnung vorliegender Gefährdungen und zur Auswahlhilfe des richtigen Schutzhandschuhs. Der genaue Wortlaut der DGUV 112-195 steht hier für Sie zum Download bereit.

Zu den Schutzhandschuhen

Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!

Zur Newsletteranmeldung

Die DGUV 112-194, ehemals BGR 194, beschreibt die erforderlichen Hörschutzmittel je nach Gefährdungsvorlage mit anschaulichen Beispielen und detaillierten Angaben der zulässigen Höchstwerte. In Arbeitsbereichen mit hoher Lärmexposition ist der Unternehmer verpflichtet, den Mitarbeitern geeigneten Hörschutz zur Verfügung zu stellen. Den genauen Wortlaut der DGUV 112-194 finden Sie hier zum Download .

Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!

Zur Newsletteranmeldung

Professioneller Gehörschutz

Seit Januar 2011 ist die ASR A4.3 in Kraft. Mit den neuen Technischen Regeln für Arbeitsstätten wurden die Anforderungen an die Erste-Hilfe-Ausstattung in Betrieben überarbeitet und die gesetzlichen Pflichten für den Arbeitgeber deutlich formuliert. Die ASR A4.3 hat Gültigkeit für alle Betriebe, Verwaltungen und Bildungseinrichtungen.

Seit Januar 2011 ist die ASR A4.3 in Kraft. Mit den neuen Technischen Regeln für Arbeitsstätten wurden die Anforderungen an die Erste-Hilfe-Ausstattung in Betrieben überarbeitet und die gesetzlichen Pflichten für den Arbeitgeber deutlich formuliert. Die ASR A4.3 hat Gültigkeit für alle Betriebe, Verwaltungen und Bildungseinrichtungen.

Die ASR A4.3 konkretisiert die Anforderungen an Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe sowie an Erste-Hilfe-Räume in den Betrieben. Unter anderem legen sie konkret die Inhalte von Verbandkästen, die erforderliche Anzahl und deren Bereitstellung fest. Auch für das Inventar von Sanitätsräumen und die Bereitstellung medizinischer Hilfsgeräte, wie z.B. Defibrillatoren liefert die neue ASR A4.3 klare Empfehlungen.

Was bedeutet das für Ihren Betrieb?

Bei Einhaltung der ASR A 4.3 sind Sie auf der sicheren Seite: Sie erfüllen alle Anforderungen, die der Gesetzgeber für die Bereitstellung von Erste-Hilfe-Mitteln fordert und sind für den Notfall bestens vorbereitet. Prüfen Sie deshalb noch heute Ihre Erste-Hilfe-Ausstattung:

- Entsprechen die Inhalte Ihrer Verbandkästen der neuen ASR A 4.3?

- Steht die ausreichende Anzahl Verbandkästen für den Notfall bereit?

- Benötigt Ihr Betrieb einen Defibrillator?

Wir unterstützen Sie!

Haben Sie Fragen zur praktischen Umsetzung der ASR A4.3 und zur normgerechten Ausstattung Ihrer Ersten Hilfe?

Rufen Sie uns an - unser Team berät Sie gerne und kompetent: Tel.+49 531 318-588 oder nutzen Sie unseren Experten-Chat

Nutzen Sie unsere praktische Prüf- und Kontroll-Liste als Downdload.

Inhalt Verbandkästen und Übersicht Anzahl Koffer im Betrieb

Wie viele Verbandkästen benötigt Ihr Betrieb? Welche Verbandmaterialien gehören gemäß den neuen Bestimmungen ab sofort in Ihre Erste Hilfe Koffer und Verbandschränke?

Lesen Sie hier alles: Inhalt Erste Hilfe Koffer und Übersicht Anzahl Koffer vs. Betriebsgröße

Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!

Zur Newsletteranmeldung

Die ASR A1.5 konkretisiert die Anforderungen der Verordnung über Arbeitsstätten. Bei Einhaltung dieser Technischen Regel kann der Arbeitgeber davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen der Verordnung erfüllt sind. Wählt der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er damit mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen Schutz der Gesundheit für die Beschäftigten erreichen.

Aufgrund umfangreicher Änderungen und Ergänzungen wurde die ASR A1.5 im März 2022 neu gefasst; sie ersetzt die ASR A1.5/1,2 vom Februar 2013.

Die ASR A1.5 konkretisiert die Anforderungen der Verordnung über Arbeitsstätten. Bei Einhaltung dieser Technischen Regel kann der Arbeitgeber davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen der Verordnung erfüllt sind. Wählt der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er damit mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen Schutz der Gesundheit für die Beschäftigten erreichen.

Aufgrund umfangreicher Änderungen und Ergänzungen wurde die ASR A1.5 im März 2022 neu gefasst; sie ersetzt die ASR A1.5/1,2 vom Februar 2013.

Begriffsbestimmung

Eine Rutschgefahr liegt vor, wenn aufgrund einer zu geringen bzw. einer unmittelbaren Änderung der Rutschhemmung der Fußbodenoberfläche oder des Verrutschens eines Bodenbelages, die Möglichkeit des Ausrutschens von Beschäftigten oder das Wegrutschen von Fahrzeugen oder Einrichtungsgegenständen besteht. Rutschhemmung ist eine Eigenschaft der Fußbodenoberfläche, die das Ausrutschen wirksam verhindert.

Stolperstellen sind Änderungen der Oberfläche des Fußbodens, die die Gefahr von Stürzen hervorrufen, z.B. durch Höhenunterschiede von mehr als 4 mm oder Spalten von mehr als 20 mm an Übergängen zu Rampen oder Schrägen.

Die R-Gruppe ist ein Maßstab für den Grad der Rutschhemmung. Bodenbeläge mit der R-Gruppe R 9 genügen den geringsten und mit der R-Gruppe R 13 den höchsten Anforderungen.

Inhalte

Fußböden in Räumen dürfen keine Unebenheiten, Vertiefungen, Stolperstellen oder gefährliche Schrägen aufweisen. Sie müssen gegen Verrutschen bzw. Kippen gesichert, tragfähig, trittsicher und rutschhemmend sein.

In Bereichen, die durchgehend begangen werden müssen, dürfen sich die Fußbodenoberflächen hinsichtlich ihrer Rutschhemmung nicht so voneinander unterscheiden, dass es zu Stolper- und Rutschgefahren kommen kann. Dies kann gegeben sein, wenn sich angrenzende Oberflächen hinsichtlich der Rutschhemmung:

-

um mehr als eine R-Gruppe unterscheiden

-

um mehr als zwei R-Gruppen unterscheiden, wenn der Übergang zu einer anderen Rutschhemmung deutlich erkennbar oder zu erwarten ist (z.B. bei Türdurchgängen oder -durchfahrten)

-

Bestehen aufgrund unterschiedlicher Rutschhemmungen Stolper- oder Rutschgefahren, sind geeignete Maßnahmen zu treffen, wie Übergangsbereiche, die in Laufrichtung mindestens 1,5 m lang sind.

Fußbodenoberflächen müssen unter Berücksichtigung der Art der Nutzung sowie der zu erwartenden gleitfördernden Stoffe (z. B. Wasser, Fett, Öl, Staub) eine sichere Benutzung ermöglichen. Rutschgefahren können sich beispielsweise durch Witterungseinflüsse, Nässe, Verunreinigungen oder Abnutzung der Fußbodenoberfläche ergeben. Rutschgefahren sind durch entsprechende Schutzmaßnahmen zu vermeiden. Als Schutzmaßnahmen kommen insbesondere geeignete Fußbodenbeläge infrage. Gebäudeeingänge sind so einzurichten, dass der Eintrag von Schmutz und Nässe nicht zu Rutschgefahren führt. Dies kann durch Sauberlaufzonen in Form von Schutz- und Feuchtigkeitsaufnehmern erreicht werden.

Fußbodenstellen, an denen sich die Gefahr des Stolperns oder Ausrutschens technisch nicht vermeiden lässt, z. B. wenn die erforderliche Rutschhemmung kurzzeitig herabgesetzt ist und sich die Ursachen hierfür nicht unverzüglich beseitigen lassen, wie nach einer Feuchtreinigung, sind entsprechend der ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ zu kennzeichnen. Hierzu haben sich Warnaufsteller bewährt. Erforderlichenfalls ist der betreffende Bereich zusätzlich abzusperren.

Die Rutschsicherheit wird in Deutschland gemäß DIN 51130 geregelt. Die Rutschhemmung wird auf einer schiefen Ebene mit einem standardisierten Schuh und Gleitmittel gemessen. So werden die Rutschhemmungsklassen R9 (geringste Rutschhemmung) bis R13 (höchste Rutschhemmung) bestimmt.

Zu den Antirutschbelägen und -profilen

Die Rutschsicherheit wird in Deutschland gemäß DIN 51130 geregelt. Die Rutschhemmung wird auf einer schiefen Ebene mit einem standardisierten Schuh und Gleitmittel gemessen. So werden die Rutschhemmungsklassen R9 (geringste Rutschhemmung) bis R13 (höchste Rutschhemmung) bestimmt.

Zu den Antirutschbelägen und -profilen

Welche Rutschhemmung Ihre Fußböden aufweisen sollen, hängt von der Art der Arbeiten und der zu erwartenden Rutschgefahr ab. Orientierung bietet hier der Anhang 2 „Anforderungen an die Rutschhemmung von Fußböden“ der ASR A1.5.

Wir unterstützen Sie!

Haben Sie Fragen zur ASR A1.5/1,2 und zur Rutschhemmung? Rufen Sie uns an - unser Mitarbeiter-Team berät Sie gerne und kompetent: Tel.+49 0531 318-588

Weitere umfassende Informationen und Praxistipps zu Gesetze und Normen liefert Ihnen der Kroschke SIGN Blog in der Kategorie "Normen und Vorschriften" .

Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Der Kroschke-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!

Zur Newsletteranmeldung

Diese Kennzeichnung gilt für Rohrleitungen mit Kältemittel, Kühlmittel und Kälteträger, die nicht innerhalb eines geschlossenen Bausatzes verlegt sind. Sie dienen der einfachen Identifikation von Leitungen und sorgen so für schnelle und sachgerechte Instandsetzung der Anlage und wirksame Brandbekämpfung im Ernstfall. Den genauen Wortlaut der DIN 2405 finden Sie beim Beuth-Verlag .

Zu den Rohrleitungskennzeichen

Diese Kennzeichnung gilt für Rohrleitungen mit Kältemittel, Kühlmittel und Kälteträger, die nicht innerhalb eines geschlossenen Bausatzes verlegt sind. Sie dienen der einfachen Identifikation von Leitungen und sorgen so für schnelle und sachgerechte Instandsetzung der Anlage und wirksame Brandbekämpfung im Ernstfall. Den genauen Wortlaut der DIN 2405 finden Sie beim Beuth-Verlag .

Zu den Rohrleitungskennzeichen

Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!

Zur Newsletteranmeldung

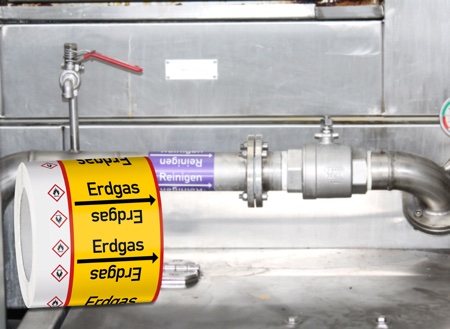

Rohrkennzeichnung nach aktueller Vorschrift

Die DIN 2403:2018-10 regelt die Kennzeichnung nicht erdverlegter Rohrleitungen nach dem Durchflussstoff. Diese Durchflussstoffe wurden nach allgemeinen Eigenschaften in 10 Gruppen eingeteilt und farblich codiert. Eine deutliche Kennzeichnung ist in Notsituationen, im Brandfall oder bei Unfällen und auch bei Wartungs- und Reparaturarbeiten wichtig, um Unfälle und gesundheitliche Schäden zu vermeiden. Durch die farbliche Kennzeichnung wird deutlich, mit welchen Gefahren zu rechnen ist. Die DIN 2403 gibt die Durchflussstoffe, die nach dem Chemikaliengesetz als Gefahrstoffe eingestuft werden, mit Gefahrensymbolen gemäß CLP/GHS zu kennzeichnen vor.

Des weiteren gibt sie vor, bei radioaktiven Durchflussstoffen zusätzlich ein Warnzeichen anzubringen. Den genauen Wortlaut der DIN 2403 finden Sie beim Beuth-Verlag. Noch nähere Informationen zur Aktualisierung der DIN 2403 im Oktober 2018 finden Sie in unserem Blogbeitrag: Rohrleitungen richtig kennzeichnen - Aktualisierung der DIN 2403

Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!

Zur Newsletteranmeldung

Wichtige Information zur DIN 4844

Die DIN 4844 enthielt bis zur Veröffentlichung der neuen DIN EN ISO 7010 im Oktober 2012 die relevanten Sicherheitskennzeichen für den Arbeitsschutz. Es handelt sich jetzt nur noch um eine Restnorm mit Zeichen, die nicht in der DIN EN ISO 7010 enthalten sind, unter anderem Piktos wie "Zutritt für Unbefugte verboten" & "Notausstieg". Die alten Bestimmungen der DIN 4844 wurden somit für alle zukünfigen Sicherheitskennzeichen durch die international gültige DIN EN ISO 7010 ersetzt.

DIN TR 4844-4

Dieser Teil der Norm informiert über die korrekte Anwendung von Sicherheitskennzeichnung, schauen Sie für weitere Informationen in unseren Blogbeitrag "Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht - Sicherheitskennzeichen richtig anwenden"

Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!

Zur Newsletteranmeldung

DIN 4844 relevante Produkte und Artikel

Seit Juli 2020 ersetzt die DIN TR 4844-4 Grafische Symbole – Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen – Teil 4: Leitfaden zur Anwendung von Sicherheitskennzeichnung den Fachbericht DIN SPEC 4844-4. Das „TR“ steht hierbei für „Technischer Report“.

In der neuen DIN TR 4844-4 finden Sie Informationen rund um Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen – von der richtigen Kennzeichnung, über die Anwendung bis hin zur korrekten Anbringung. Aufgeführt werden die wichtigsten weiterführenden Inhalte welche sich beispielsweise auch so nicht in der ASR A1.3 wiederfinden.

Anbringung von Sicherheitszeichen

Bei der Anbringung von beispielsweise Verbots- und Warnzeichen müssen Sie beachten, in welcher Richtung der Querstrich verläuft und dass das Schild nicht kopfüber hängt.

Beispiel Verbotszeichen:

Beispiel Warnzeichen:

Anwendung von Zusatzzeichen

Zusatzzeichen helfen Sicherheitsaussagen zu konkretisieren, wenn diese durch das gewählte Gebots-, Warn- oder Verbotszeichen nicht deutlich werden. Hierfür gibt die DIN TR 4484-4 an, dass in erster Linie Zusatzzeichen symbolischer Art verwendet werden sollten und ein ergänzender Informationstext optional hinzugefügt werden kann.

Bei der Kombination der Sicherheitszeichen sollten jedoch folgende Kombinationen vermieden werden:

-

Verbotszeichen + Zusatzzeichen mit Warn- oder Gebotsaussage

-

Gebotszeichen + Zusatzzeichen mit Warn- oder Verbotsaussage

-

Warnzeichen + Zusatzzeichen mit Gebots- oder Verbotsaussage

Hervorzuheben ist an dieser Stelle, dass die DIN TR 4484-4 aussagt, dass ein Zusatzzeichen weder eine Sicherheitsaussage verändern, noch die Sicherheitsaussage eines anderen Sicherheitszeichens verwendet werden darf.

Die richtige Fluchtwegkennzeichnung

In diesem Abschnitt sind in der DIN TR 4484-4 einige Passagen wiederzufinden, die in umformulierter Form von der ASR A1.3 übernommen wurden (z.B. dauerhafte Kennzeichnung von Fluchtwegen). An einigen Stellen werden die übernommenen Aussagen zusätzlich konkretisiert.

Außerdem werden die Pfeilrichtungen gemäß DIN ISO 16069 aus dem Jahr 2019 aufgegriffen und die Richtungsbeschreibung des Richtungspfeils „nach oben“ noch einmal zementiert. Zu der Kombination von Rettungszeichen und Richtungspfeilen wird empfohlen, auf die Kombination der Rettungszeichen ISO 7010-E001“Notausgang links“ und -E002 „Notausgang rechts“ mit den klassischen Richtungsangaben Typ D nach DIN ISO 3864-3 zurückzugreifen. Konkretisiert zu sehen, ist dieses in der DIN ISO 16069:2019 Bild 1, Spalte 1 und 2.

Nachdem im Juli 2020 auch das Zeichen für die „Fluchtwegkennzeichnung für nicht gehfähige bzw. gehbeeinträchtigte Personen“ in die DIN EN ISO 7010 übernommen worden ist, konkretisiert die DIN TR 4844-4 nun auch dessen Anwendung:

Nachdem im Juli 2020 auch das Zeichen für die „Fluchtwegkennzeichnung für nicht gehfähige bzw. gehbeeinträchtigte Personen“ in die DIN EN ISO 7010 übernommen worden ist, konkretisiert die DIN TR 4844-4 nun auch dessen Anwendung:

Fluchtwege, die für nicht gehfähige bzw. gehbeeinträchtigte Personen geeignet sind, sollten immer zusätzlich mit dem entsprechenden Sicherheitszeichen gemäß DIN ISO 7010 gekennzeichnet werden. Zusätzlich sollte auch hier ein Richtungspfeil verwendet werden, um hier die Richtung des Fluchtweges zu verdeutlichen. Insbesondere an Fluchtwegen, die speziell für nicht gehfähige bzw. gehbeeinträchtigte Personen installiert wurden (bspw. Rampen), ist eine spezielle Kennzeichnung erforderlich.

Die Kennzeichnung von Fluchtwegen für gehbeeinträchtigte oder gehbehinderte Personen ist jedoch keine eigenständige Fluchtwegkennzeichnung. Sie erfolgt immer ergänzend.

Montagehöhe von Fluchtwegkennzeichen – Hinweise zur Anbringungshöhe

Bei der Montage von Fluchtwegkennzeichen gibt es einiges zu beachten – unter anderem die Anbringungshöhe. Um hier eine Einheitlichkeit zu schaffen, finden Sie in der DIN TR 4484-4 eine genauere Definition dazu:

- Über Türen, offenen Flüren und Räumen: Anbringung mittig über dem Durchgang in einer Höhe von 2 bis 2,5 Metern.

Wichtig ist eine freie Sicht auf das Sicherheitszeichen

- Rettungszeichen an den Wänden, die parallel zum Fluchtweg verlaufen, sollten in einer Höhe von 1,8 bis 2 Metern angebracht werden.

- Winkel und Fahnenschilder sind auf einer Höhe von 2,5 Metern anzubringen

- Fluchtwegkennzeichnung, die auf einer Höhe von 2,5 Metern angebracht werden, sollten aufgrund ihre Aufmerksamkeitsgrades deutlich größer ausfallen.

- Innerhalb eines Objektes sollten Fluchtwegkennzeichen möglichst alle auf gleicher Höhe angebracht werden.

- Fluchtwegkennzeichen für nicht gehfähige bzw. gehbeeinträchtigte Personen sollten grundsätzlich auf einer Höhe von 1,2 bis 1,4 Metern angebracht werden.

Die Anbringungshöhe wird gemessen: vom Boden bis zur Unterkante des Rettungszeichens. Bei den angegeben Anbringungshöhen muss zudem sichergestellt werden, dass sich die Fluchtwegkennzeichnung im unmittelbaren Blickfeld befindet.

Kennzeichnung von Sammelstellen

Hier wird in einem Leitfaden die Kennzeichnung von Sammelstellen eingehender erläutert und von einer zu allen Seiten ausgerichteten und hochmontierten Kennzeichnung gesprochen. Lesen Sie hierzu unseren Blogbeitrag XY-

Neue Richtungspfeile für Erste-Hilfe- und Brandschutzeinrichtungen

Für die genannten Einrichtungen wurden mit der DIN TR 4484-4 neue Richtungspfeile eingeführt. Für Fluchtwege werden weiterhin die klassischen Richtungspfeile gemäß DIN ISO 3864-3 verwendet. Die neuen Pfeile nach DIN TR 4484-4 sollen einen Verwechslung mit den in der ASR A1.3 aufgeführten klassischen Richtungspfeile auf Fluchtwegen verringern.

Flucht- und Rettungspläne

In der DIN TR 4484-4 erhalten Sie neben Hinweisen zur Anbringung und der Darstellung auch konkrete Angaben zu den verschiedenen Maßstäben von Flucht- und Rettungsplänen. Gemäß DIN ISO 23601:2020-12 ist festgelegt, dass sich die Größe des Planes an der Größe der baulichen Anlage orientiert. Unterschieden wird hierbei in kleine, mittlere und große bauliche Anlagen.

A3 Flucht- und Rettungspläne

M 1 : 100 Gebäudegröße oder -ausschnitt ca. 15 x 30 m, kleine bauliche Anlage

M 1 : 250 Gebäudegröße oder -ausschnitt ca. 40 x 70 m, mittlere bauliche Anlage

A2 Flucht- und Rettungspläne

M 1 :100 Gebäudegröße oder -ausschnitt ca. 25 x 45 m, mittlere bauliche Anlage

M 1 : 250 Gebäudegröße oder -ausschnitt ca. 65 x 100 m, große bauliche Anlage

RoHS - Richtlinie 2002-95/EG

Die EG-Richtlinie 2002/95/EG - RoHS (engl. Restriction of the use of certain hazardous substances) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Ab dem 01.07.2006 verbietet die Richtlinie den Einsatz von Blei, Quecksilber, Cadmium, Chrom sowie die Flammhemmer PBB und PBDE in den meisten Elektro- und elektronischen Geräten.

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten) kurz ElektroG, wurde am 23. März 2005 verkündet (BGBl. I S. 762 f.) und trat am 24. März 2005 in Kraft. Das Gesetz setzt die EU- Regelungen: RoHS und WEEE in deutsches Recht um.

Der genaue Wortlaut der RoHS - Richtlinie 2002/95/EG steht für Sie zum Download (Amtsblatt der Europäischen Union) bereit.

Zu den Produktkennzeichen ➤

Ziel der RoHS - Richtlinie 2002-95/EG

Ziel der RoHS ist es, Bestandteile aus dem Elektroschrott zu verbannen, die problematisch einzustufen sind. Bei elektronischen Bauteilen sollten nur unverbleite Lötungen eingesetzt werden und umweltschädigende Flammhemmer in Kabelisolationen dürfen nicht verwendet werden. Auch die verwendeten elektrischen Bauelemente und das Zubehör müssen frei von problematischen Stoffen sein. Besonders Unternehmen die Geräte innerhalb der EU vertreiben oder sie importieren, welche von der neuen EU-Richtlinie 2002/95/EG RoHS betroffen sind, haben auf die Einhaltung der Vorschriften zu achten.

RoHS - Ausnahmen

Für bestimmte Gerätegruppen, Bauteile, Werkstoffe und Anwendungen gibt es auch Ausnahmen bei der festgelegten EU-Richtlinie RoHS. Die Ausnahmeregelungen sind im Artikel 4, Anhang III und IV der RoHS Richtlinie geregelt und festgehalten. Durch einen Antrag bei der EU-Kommission können die befristeten Ausnahmen verlängert oder verändert werden. Einige interessante Ausnahmen sind im Folgenden aufgeführt:

- Blei in Starterbatterien für Kraftfahrzeuge

- Blei in hochschmelzenden Loten

- Korrosionsschutzmittel (Kohlenstoffstahl-Kühlsystem) in Absorptionskühlschränken: Sechswertiges Chrom

- Blei in Bleibronze-Lagerbuchsen und -schalen

- Blei in Einpresssteckverbindern mit flexibler Zone

- Kompaktleuchtstofflampen mit Quecksilber (Höchstmenge 5 mg je Lampe)

- Blei im Glas von Kathodenstahlröhren, Leuchtstoffröhren und elektronischen Bauteilen

- Legierungselement Blei: Stahl (Anteil von bis zu 0,35 Gewichtsprozent), Aluminium (Anteil von bis zu 0,4 Gewichtsprozent), Kupferlegierungen (Anteil von bis zu 4 Gewichtsprozent)

Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!

Zur Newsletteranmeldung

GefahrStoffV 2010

Die Gefahrstoffverordnung (GefahrStoffV 2010) regelt die Einstufung gefährlicher Stoffe sowie deren Kennzeichnung und Verpackungsart. Sie hilft Gefahren erkennbar zu machen, sie abzuwenden und vorzubeugen. Gefahrstoffe sind chemische Stoffe oder Zubereitungen (Stoffgemische), die in der EU harmonisiert nach ihrem Gefährdungspotential eingestuft werden. Die Gefährlichkeit eines Stoffes oder einer Zubereitung wird durch Gefahrensymbole (auch Gefahrenkennzeichen genannt) angegeben.

Ausführliche und aktuelle Informationen zum Thema "Gefahrstoffe" finden Sie auf der Website der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA).

- Einfache Maßnahmenkonzepte

- Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)

- Risikobewertung und Stoff-Informationen

Die Gefahrstoffverordung wurde durch die GHS/CLP - Verordnung abgelöst.

Zu den Gefahrstoffetiketten nach GefahrStoffV 2010

Hier finden Sie Informationen zur aktuellen GHS/CLP Verordnung 2015

Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!

Zur Newsletteranmeldung

Die Haut ist das größte Organ des Menschen und verdient besonderen Schutz. Um arbeitsbedingte Hauterkrankungen zu verhüten, hat der Unternehmer gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz die Pflicht, alle Arbeitsplätze im Hinblick auf mögliche hautgefährdende Tätigkeiten zu untersuchen. Die in dieser DGUV-Information enthaltenen technischen Lösungen informieren über Gefährdungsmöglichkeiten beim Kontakt der Haut mit Arbeitsstoffen und über die Arten der beruflichen Hauterkrankungen und Möglichkeiten der Prävention. Sie ordnen typische Hautbelastungen bestimmten Branchen oder Berufsgruppen zu und geben Hinweise auf die Auswahl von geeigneten Hautschutzpräparaten, beschreiben das Zusammenwirken von Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemitteln und geben Hilfen für das Erstellen eines betriebsbezogenen Hautschutzplanes. Der genaue Wortlaut der DGUV-Information 212-017 steht für Sie hier zum Download bereit.

Zu unseren Hautschutz Produkten

Die Haut ist das größte Organ des Menschen und verdient besonderen Schutz. Um arbeitsbedingte Hauterkrankungen zu verhüten, hat der Unternehmer gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz die Pflicht, alle Arbeitsplätze im Hinblick auf mögliche hautgefährdende Tätigkeiten zu untersuchen. Die in dieser DGUV-Information enthaltenen technischen Lösungen informieren über Gefährdungsmöglichkeiten beim Kontakt der Haut mit Arbeitsstoffen und über die Arten der beruflichen Hauterkrankungen und Möglichkeiten der Prävention. Sie ordnen typische Hautbelastungen bestimmten Branchen oder Berufsgruppen zu und geben Hinweise auf die Auswahl von geeigneten Hautschutzpräparaten, beschreiben das Zusammenwirken von Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemitteln und geben Hilfen für das Erstellen eines betriebsbezogenen Hautschutzplanes. Der genaue Wortlaut der DGUV-Information 212-017 steht für Sie hier zum Download bereit.

Zu unseren Hautschutz Produkten

Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!

Zur Newsletteranmeldung

Die BGR-Regel bestimmt Kriterien zur Auswahl und Benutzung von Handschuhen, Stulpen und Armschützern zum Schutz vor Schnitt- oder Stechverletzungen im Betrieb.

"Bestehen auf Grund der Gefährdungsermittlung Gefährdungen des Körpers, der Hände und/oder Arme der Versicherten durch Stiche oder Schnitte und ist es nicht möglich, diese vorrangig durch technische oder organisatorische Maßnahmen zu beseitigen, müssen den gefährdeten Personen nach § 3 Arbeitsschutzgesetz durch den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin geeignete persönliche Schutzausrüstungen in Form von Stechschutzbekleidungen, Stechschutzhandschuhen, Armschützern, Stulpen oder Kombinationen dieser Schutzausrüstungen zur Verfügung gestellt werden." (BGR 202, 3.1)

Der genaue Wortlaut der Berufsgenossenschaftlichen Regel steht für Sie hier zum Download bereit. Zu unseren Schnitt- und Stichschutzhandschuhen

Die BGR-Regel bestimmt Kriterien zur Auswahl und Benutzung von Handschuhen, Stulpen und Armschützern zum Schutz vor Schnitt- oder Stechverletzungen im Betrieb.

"Bestehen auf Grund der Gefährdungsermittlung Gefährdungen des Körpers, der Hände und/oder Arme der Versicherten durch Stiche oder Schnitte und ist es nicht möglich, diese vorrangig durch technische oder organisatorische Maßnahmen zu beseitigen, müssen den gefährdeten Personen nach § 3 Arbeitsschutzgesetz durch den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin geeignete persönliche Schutzausrüstungen in Form von Stechschutzbekleidungen, Stechschutzhandschuhen, Armschützern, Stulpen oder Kombinationen dieser Schutzausrüstungen zur Verfügung gestellt werden." (BGR 202, 3.1)

Der genaue Wortlaut der Berufsgenossenschaftlichen Regel steht für Sie hier zum Download bereit. Zu unseren Schnitt- und Stichschutzhandschuhen

Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!

Zur Newsletteranmeldung

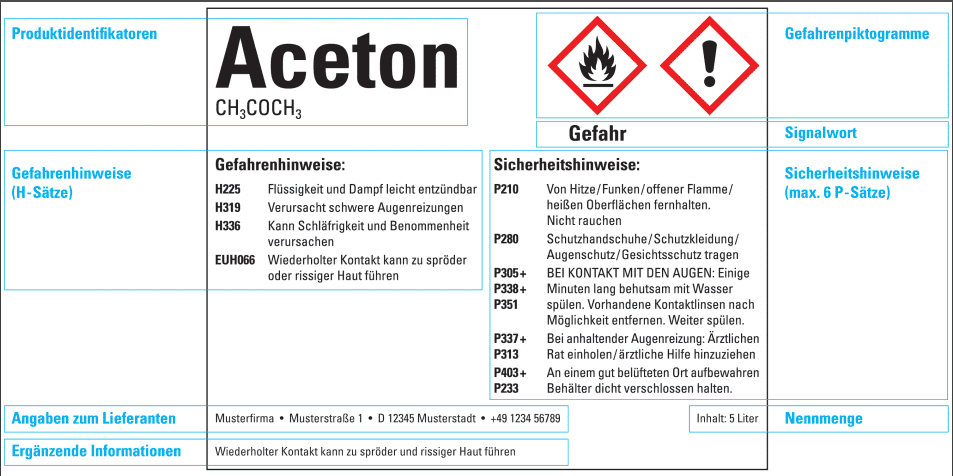

Die Bundesregierung hat die Neuverfassung der BetrSichV am 07.01.2015 beschlossen. Seit dem 01.06.2015 ist die Verordnung rechtswirksam und bringt einige verpflichtende Änderungen mit sich. Mit diesen Infoseiten über die neue BetrSichV wollen wir Sie bei der Umstellung unterstützen.

1. Was sind die Aufgaben der BetrSichV?

Die BetrSichV enthält Arbeitsschutzanforderungen für die Benutzung von Arbeitsmitteln und für den Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen im Sinne des Arbeitsschutzes. Es handelt sich dabei um die deutsche Umsetzung der Arbeitsmittelrichtlinie 89/655/EWG, später 2009/104/EG.

Eine regelmäßige Prüfung von Maschinen gewährleistet den einwandfreien Zustand und die fehlerfreie Funktion der Anlagen.

2. Profitiere ich von den Prüfungen nach der BetrSichV?

Hier ein klares JA! Denn, führen Sie Prüfungen nach der neuen BetrSichV durch, halten Sie sich nicht nur an die Richtlinien des Gesetzgebers, sondern sichern sich von höchster Instanz rechtlich ab. Zudem haben Sie zu jedem geprüften Objekt eine gerichtsfeste Dokumentation zur Hand. Diese dient Ihnen als anerkannter Nachweis, auch bei Unfällen oder Personenschäden.

Das Wichtigste: Sie reduzieren Ausfallquoten und die Prüfzyklen!

3. Welche Ziele verfolgt die neue BetrSichV?

Ein verbesserter Arbeitsschutz beim Umgang mit Arbeitsmitteln

Ein optimaler Schutz Dritter im Betrieb durch Aufnahme überwachungsbedürftigen Anlagen in die Gefährdungsbeurteilung – einheitliche Anforderungen für alle Arbeitsmittel und Anlagen sind somit verbindlich die Vereinfachung der Anwendung von Arbeitsschutzregelungen bei Arbeitsmitteln insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen die Verbesserung des Arbeitsschutzes allgemein.

4. Dokumentation der Prüfungen

Das Ergebnis zu dokumentieren und mindestens bis zur nächsten Prüfung aufzubewahren ist Aufgabe des Arbeitgebers. Die Dokumentation kann seit dem 01.06.2015 „auch in elektronischer Form aufbewahrt“, sprich digital abgespeichert werden.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick

- nicht mehr der Betreiber, sondern der Arbeitgeber ist unmittelbar für die Betriebssicherheit von Arbeitsmitteln und die Einhaltung der Prüfpflichten verantwortlich

- eine Gefährdungsbeurteilung muss bei überwachungsbedürftigen Anlagen, bei denen ausschließlich Dritte gefährdet sind, durchgeführt werden

- laut § 14 Abschnitt 1 müssen vor jeder erstmaligen Benutzung aller Arbeitsmittel, deren Sicherheit von den Montagebedienungen abhängt, von einer befähigten Person geprüft werden

- konzeptionelle und strukturelle Angleichung an andere moderne Arbeitsschutzverordnungen (insbesondere Gefahrstoffverordnung)

- enthält besondere Vorgaben zur alters- und altersgerechten Gestaltung

- berücksichtigt ergonomische und psychische Belastungen

- klare Trennung zwischen Pflichten der Hersteller und der Arbeitgeber als Verwender von Arbeitsmitteln